La historia nos cuenta que el filósofo griego Eratóstenes de Cirene fue el primero en medir el tamaño de la Tierra, y lo hizo con una precisión sorprendente para su época. Eratóstenes partía de la idea de que la Tierra tiene forma esférica y de que el Sol se encuentra tan lejos que sus rayos llegan a nuestro planeta en líneas prácticamente paralelas. Todo esto ocurrió en la mítica ciudad de Alejandría, situada en la desembocadura del río Nilo, a orillas del Mediterráneo.

La ciudad fue fundada por el conquistador macedonio Alejandro Magno, quien primero logró someter a Egipto antes de iniciar su campaña contra el Imperio persa. Alejandro entró en el reino de los faraones en el año 332 a. C. , donde fue recibido como libertador, y dos años más tarde, en el 330 a. C. , derrotó definitivamente al rey persa Darío III. Lo persiguió hasta Persépolis, la majestuosa capital persa, que fue presa de las llamas durante varios días.

Alejandría fue desde sus inicios un crisol multicultural, con habitantes de origen griego, egipcio, persa y judío. Se convirtió en uno de los centros culturales más destacados de la antigüedad helénica, eclipsada más tarde solo por Roma en cuanto a tamaño y riqueza. Matemáticos de la talla de Euclides y Diofanto dejaron su huella en Alejandría durante el tercer siglo a. C. Fue también ahí que el astrónomo Hiparco confeccionó el primer catálogo de estrellas, en el siglo segundo antes de nuestra era, y donde Herón de Alejandría inventó la máquina de vapor cien años después. Un influyente libro astronómico, "El Almagesto" de Ptolomeo, también vio la luz del día en la caldera intelectual alejandrina.

Eratóstenes fue un ilustre miembro de esta tradición cultural. Nació alrededor del año 276 antes de nuestra era y con cuarenta años de edad asumió la dirección de la Biblioteca de Alejandría, donde desempeñó el papel de erudito y bibliotecario en jefe. La biblioteca era parte del Museion, que literalmente significa "templo de las musas", y que fue probablemente el primer centro de estudios avanzados en el mundo. El Museion era un faro intelectual que atrajo a algunos de los más destacados sabios de su tiempo. A la biblioteca, que aspiraba a tener una copia de todos los libros en existencia, se le consideraba como una de las ocho maravillas del mundo antiguo. Trabajando ahí, Eratóstenes destacó en campos como las matemáticas, la astronomía, la geografía, la poesía y la filosofía. Su "criba de Eratóstenes" aún nos sirve en las matemáticas para generar listas de números primos.

Antes de explicar el experimento de Eratóstenes, es importante señalar que en la filosofía griega antigua ya existía la noción de que la Tierra era una esfera. Pitágoras y Parménides habían postulado esto dos siglos antes que Eratóstenes, y Platón consideraba la esfericidad de la Tierra un hecho incuestionable.

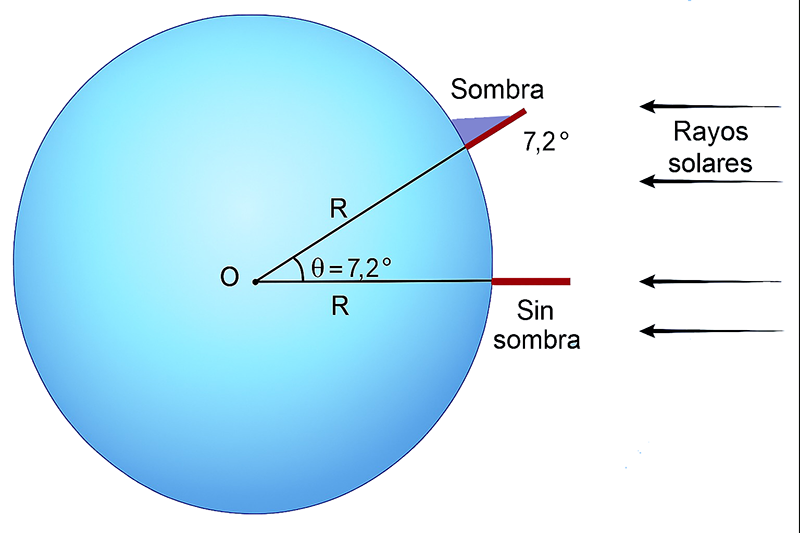

Según la tradición, en la antigua ciudad de Siena (la actual Asuán), existía un pozo en cuyo interior, una vez al año, durante el solsticio de verano, los rayos del Sol caían verticalmente, iluminando el fondo sin proyectar sombra alguna. Eratóstenes decidió aprovechar este fenómeno como referencia geográfica para realizar sus mediciones. Al mismo tiempo, durante el mismo solsticio, midió la sombra proyectada por un obelisco en Alejandría. La figura muestra el método empleado por Eratóstenes para su experimento.

Lo que observó el matemático griego fue que mientras en Siena el Sol caía a plomo, en Alejandría, al mismo tiempo, el obelisco proyectaba una sombra. El triángulo formado por el obelisco y la sombra tenía una apertura de 7. 2 grados en la cima del obelisco. Esto significa que el ángulo entre la línea que conecta el centro de la Tierra con Alejandría y la línea que conecta el centro de la Tierra con Siena también debía ser de 7. 2 grados. Como la distancia entre Siena y Alejandría está dada por

distancia = Radio × 7. 2/360×2π

y dado que la distancia entre Siena y Alejandría era conocida (5000 estadios), Eratóstenes utilizó esta información para calcular el radio de la Tierra. Un "estadio" era una unidad de longitud que variaba de ciudad en ciudad griega, pero correspondía aproximadamente a la longitud de los estadios olímpicos. Supongamos que un estadio fuera igual a 185 metros, entonces la distancia entre Siena y Alejandría sería de aproximadamente 925 kilómetros, una estimación bastante precisa.

Eratóstenes realizó este cálculo y obtuvo un valor muy cercano al radio real de la Tierra. No se sabe con certeza cuál variante regional de la unidad de longitud utilizó Eratóstenes, por lo que el error estimado varía entre 15% y 2%. Si repitiéramos este experimento hoy, con las unidades de longitud bien definidas que conocemos, el error sería inferior al 0. 5%.

Lo más asombroso del experimento de Eratóstenes es su capacidad para elevar la mirada más allá de la Tierra, contemplarla con una perspicacia excepcional y descubrir uno de sus secretos más profundos: el tamaño de su radio. Este logro, alcanzado hace casi veintitrés siglos, sigue siendo un testimonio perdurable de la genialidad del sabio griego y del papel de las matemáticas como llave maestra para desvelar los misterios del universo.

.jpeg)

-4.09.06 p.m..png)