Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, se conoce como ciudad de la eterna fiesta, con sus fiestas de mayordomías, ya sean patronales, titulares (Saa Guidxi, fiestas del pueblo) o velas. Cada mayordomía, que dura siete días, cuenta con su propia estructura: su música, su danza, su indumentaria y su gastronomía.

A diferencia de las velas de Juchitán, Oaxaca, en Tehuantepec se realizan en una sola noche. Las velas istmeñas fueron declaradas como patrimonio cultural e inmaterial de la identidad oaxaqueña el 22 de septiembre de 2023.

Se dice que las velas tienen su origen en la desvelada o en las prolongadas vigilias que se realizaban cuando se llevaba a cabo la Labrada de Cera (durante la elaboración de las velas que sirven para alumbrar al santo patrono en el día de su celebración). Otros señalan que el nombre proviene de los enormes envelados de los salones de baile de Tehuantepec de principios del siglo XX, los cuales eran afrancesados, y que mucho tuvo que ver la influencia de Doña Juana C. Romero (benefactora de Tehuantepec y acaudalada comerciante). Quizá el origen de las velas sea prehispánico; un testimonio de fray Diego Durán (en su Historia de las Indias de la Nueva España) apunta que, con motivo de las lluvias, se realizaba una serie de festividades en diciembre, además no dormían toda una noche, estaban en vela y alertas.

Cada mayordomía cuenta con su propia estructura: su música, su danza, su indumentaria y su gastronomía.

Se sabe que una de las velas más importantes y de mayor elegancia en el último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX en Tehuantepec, era la “Vela Fragua” del barrio San Sebastián. El lugar de la celebración se adornaba con “lujosas cortinas de seda y telas de oro”, jarrones de porcelana de Sevres y azucenas. Las mujeres lucían sus trajes con hilos de oro, así como valiosas joyas de oro puro.

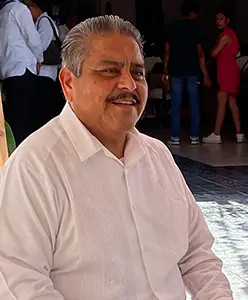

Vela. Fotografía por Laura Machuca.

Las velas nacieron bajo la influencia de la gentilidad, del totemismo, la veneración a la naturaleza. Primeramente, tomaron su nombre del tótem familiar, después por gremios (profesión u oficio) y luego por el apellido familiar. Recordamos a las velas del barrio San Jerónimo, que son las más antiguas. Ahí existieron cuatro velas, ya no se recuerda los nombres de las dos primeras, que se celebraban el 23 y 25 de septiembre, pero la tercera vela se llamaba “Vela Begua” (Guacamaya – 27 de septiembre), y la cuarta vela recibía el nombre de “Vela Bisia” (Águila – 29 de septiembre), y entre estas dos velas existió una gran rivalidad.

San Blas Atempa tenía la “Vela Yuse” (Toro), la “Vela Migu” (Chango), la “Vela Conejo” y la “Vela Moreno”, entre otras. El barrio Xalisco tiene, desde mediados del siglo XIX, a la “Vela Paloma” y la “Vela Biaza” (zanja). El barrio Santa María Reoloteca (Yolotltecalt) tenía la “Vela Guiedana” (Cordoncillo – de rancheros), la “Vela Churini”, “Galardón”, la “Biáa” y “Ladxi” (sementera o milpa), que se celebraban los días: 9, 11, 12, 13 y 14 de agosto, respectivamente. Asimismo, para la década de los sesenta, en este barrio ya existían las velas “Estrella del Norte” y “Filocalia del Sur”. El barrio Santa Cruz Tagolaba tuvo la “Vela Flores” a principios del siglo pasado.

Las velas istmeñas son patrimonio cultural e inmaterial de la identidad oaxaqueña.

Recordamos a la “Vela Fragua” (de herreros y artesanos) y la “Vela Binni” (de gente acomodada) del barrio San Sebastián; la “Vela Roo” (Grande), la “Vela Víspera”, la de los “Jergueros” y de las “Parteras” del barrio Laborío; la “Vela San Juan” (23 de junio) y la del 29 de agosto del barrio Guichivere; la “Vela Gardenia” (1947 -1982) del barrio Portillo de San Antonio.

Vela Fragua, 1904.

La monumental Vela Sandunga, que se celebra el último sábado de mayo, es la máxima expresión de las velas, iniciada en 1953 en el marco del centenario de esta conocida canción, al haber tehuanizado, es decir, al ponerle letra a la Sandunga el teniente coronel Máximo Ramón Ortiz (1816-1855); esta canción es considerada como el himno tehuano. La Vela Sandunga es estricta con el código de vestimenta, se prohíbe la entrada a las personas que no cumplan con el requisito.

En diciembre también se realizan algunas velas: la Vela Tehuantepec o más conocida como la velita (26 de diciembre), la “Vela Diidxhaza” (ya no se realiza), la “Vela Cartas” (ya no se realiza). Otras velas son la “Vela Mecott” (penúltimo sábado de mayo) y la más reciente (creada en 2021) es la “Vela Tanguyú” (muñeca de barro – 29 de diciembre). Es tanto el entusiasmo que en 2023 se creó una nueva vela llamada Santo Domingo, en las vísperas de la fiesta del Santo Patrón, que busca revivir usos de las velas antiguas.

Nacieron bajo la influencia de la gentilidad, del totemismo, la veneración a la naturaleza.

Las velas en Tehuantepec tienen su gran esplendor entre los años de 1885 y 1910, época en la cual también proliferaron las bandas de reconocidos músicos como la de Andrés Gutiérrez o Andrés el músico (Ndré Saa), la de Leonides Villalobos y la banda del maestro Amado Chiñas (Amado Hueche). Fue tal el prestigio que adquirió Tehuantepec en esos años, que se le llegó a conocer como la gran escuela de música, como consecuencia de las giras musicales que realizaban las bandas en los diferentes pueblos. En algunas ocasiones, los músicos tehuanos eran invitados para quedarse en los pueblos y prestar sus servicios como maestros de música, o bien, los padres mandaban a sus hijos a Tehuantepec para que recibieran formación musical.

En la actualidad, las velas en Tehuantepec dan comienzo alrededor de las nueve de la noche, y musicalmente “se abre” con las notas del Jarabe Tehuano. El lugar de la celebración se adorna con grandes envelados, frisos, espejos con cortinas y flores de azucena. Dos grupos musicales se alternan para acomodar el buen ambiente.

Las mujeres van ataviadas con el traje de gala (bordado) y sus accesorios en oro; también pueden utilizar el traje de galón, de costura, tejido y sus combinaciones, según marque la etiqueta de la vela. Los hombres visten con camisa blanca de manga larga o guayabera, pantalón oscuro y zapatos negros. A la media noche se baila la Sandunga, y la celebración se extiende hasta entrada la claridad del nuevo día, bailando al compás de las notas del “Lucero de la mañana”, o como dice el dicho bien dicho, ¡hasta que el cuerpo aguante!