De madre tehuana y familia muy antigua que me mostró la historia de un pueblo rico en cultura y tradiciones, por muchos años me he dedicado a investigar la vestimenta, a través de la tradición oral.

En la época prehispánica, las enaguas de enredo eran la pieza más importante de la indumentaria femenina en gran parte de las poblaciones de Mesoamérica, con excepción de los mayas. Las mujeres zapotecas también las portaban y, por las condiciones climatológicas de la región, no usaban nada arriba. Así vistieron hasta la llegada de los invasores españoles, que las obligaron a ser bautizadas y a adoptar la religión cristiana.

El torso descubierto los escandalizaba, entonces introdujeron el huipil (vocablo náhuatl; bidanni en zapoteco), que portaban las mujeres zapotecas y mexicas de los valles centrales de Oaxaca. Además, introdujeron la lechuguilla (usualmente utilizada en el cuello) para enmarcar el rostro, quedando así de uso exclusivo para asistir a oficios religiosos y protegerse del sol. Conocida como huipil grande o Bidanni Roo’ (en zapoteco), con el paso de los años esta prenda ha sufrido modificaciones positivas para acomodarlas y convertirse en un accesorio indispensable.

Huipil grande. Fotografía por Laura Machuca.

Después de la conquista, las mujeres españolas, acostumbradas a los climas templados, sentían incomodidad por los agobiantes rayos del sol, así que también adoptaron el huipil; en cuanto a las faldas, empezaron a usar las enaguas procedentes de España que, al fusionarse, formaron el traje mestizo.

En la época prehispánica, las enaguas de enredo eran la pieza más importante de la indumentaria femenina.

Al integrar el huipil a la nagua de enredo, nació una nueva forma de vestir. El traje de enredo se asocia con tiempos antiguos, pero ahora se está valorando de nuevo, y es usado para ciertas ceremonias.

En otros tiempos se pensó que los únicos colores que se utilizaban eran el azul teñido con añil, el rojo de la cochinilla y el púrpura del caracol, que era el de mayor gala por su elevado costo, pero ahora se sabe que también se teñía con tintes de plantas.

Antiguamente, la vestimenta cotidiana de las mujeres consistía en los enredos y las enaguas de telas más sencillas. En algunas celebraciones se adornaban con listones para su lucimiento. Se fueron incorporando los brocados, la felpa, el terciopelo, el flat y las sedas. Así mismo, llegaron las telas de algodón y la muselina.

El afán de lucimiento femenino dio rienda suelta a la creatividad y comenzaron a decorar sus vestuarios con galones dorados y blondas de finos encajes procedentes de Europa, mismos que también empezaron a utilizarse para los holanes que llevan las enaguas en la parte inferior (blandos o tiesos).

Fotografía por Luis Villalobos.

A principios del siglo XX, doña Juana C. Romero, rica comerciante y empresaria tehuana, fundó dos escuelas, una de monjas Josefinas para niñas y señoritas, y otra de padres Maristas para niños y jóvenes. Por las mañanas, las monjas Josefinas impartían clases normales, de forma gratuita, ya que todo era financiado por doña Juana, pero por las tardes, mediante un pago extra, se daban clases de canto, piano, violín y otras. También ofrecían clases de manualidades, de bordados con aguja delgada, con aguja de gancho, rococó, frivolité, tejidos de gancho y de dos agujas.

A partir de 1950, el traje de tehuana busca armonía y similitud entre el huipil y la enagua.

Las monjas conocían las técnicas de bordado por la influencia de los bordados de Manila y transmitían todos sus conocimientos a las alumnas, quienes en sus bastidores bordaban diligentemente servilletas, manteles, fundas para almohadas, etc. Posteriormente, las alumnas se fueron aventurando a decorar sus trajes con las diferentes técnicas en los bordados. Así nació el traje bordado.

Con la llegada desde Inglaterra de la máquina de coser en cadenilla aprendieron a utilizar esas puntadas, trabajando la tela por el revés hasta formar figuras geométricas y circulares con puntadas rectas. Se fueron formando hermosas vestimentas de todo tipo y estilo, ninguna igual a otra; la riqueza en sus variedades y técnicas es infinita, y la imaginación de los artesanos da rienda suelta a su creatividad.

En la primera década del siglo XX, al estallar la Revolución mexicana, el comercio se debilita y los puertos se cierran, ocasionando escasez de materia prima para la realización de los trajes. También coincidió que las mujeres que siguieron a sus maridos en el movimiento revolucionario introdujeron el rebozo y adaptaron sus enaguas, dando nacimiento a la rabona, una falda larga y ancha en telas sencillas sin holán.

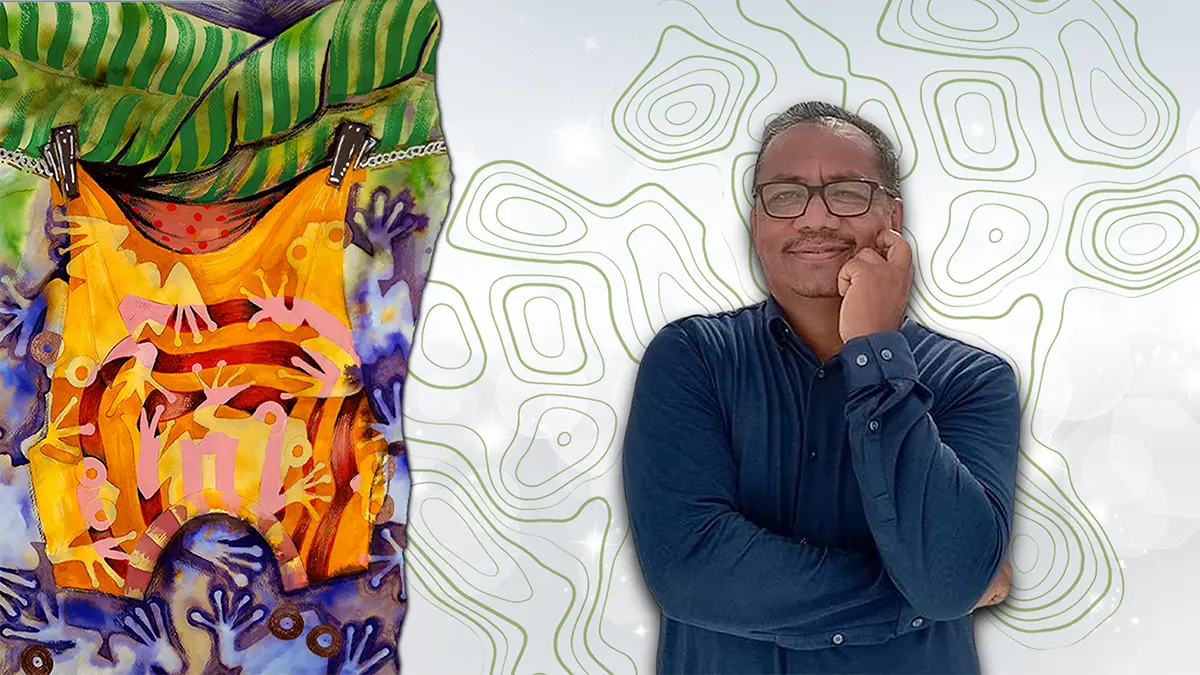

Mundialmente reconocido, en su trabajo se refleja orgullo, tradición y cultura.

A partir de la década de 1950, el traje de tehuana busca armonía y similitud entre el huipil y la enagua, formando coordinados, ya que antes no existía ningún reglamento que mantuviera orden y armonía entre técnicas y colores. Dentro de la gran variedad de trajes también se cuenta con accesorios que son de suma importancia y que todas las tehuanas atesoran en su guardarropa. Las joyas de oro son obligatorias en el traje; el uso de monedas de oro se popularizó en collares, rosarios, pulseras y anillos. Hoy, por seguridad, se prefiere usar joyas de fantasía, pero conservar piezas de oro, en todos los niveles sociales, es una tradición.

Además del huipil grande o Bidanni Roo’, las mujeres más creativas vieron llegar flecos de hilos bañados en oro, que en Italia y España se utilizaban para decorar las andas de las imágenes en sus procesiones. Pero las tehuanas los utilizaron en el huipil grande, quitando los encajes blancos de la parte inferior y las mangas para adaptar los flecos y utilizarlos, principalmente, en bodas y velas. En el siglo XX llegaron, de importación, mantones de Manila, tápalos, mantillas, echarpes y chales, que también formaron parte del guardarropa.

El traje de tehuana se ha sofisticado con los años y, así, cada pueblo del istmo tiene su estilo y sello propio. Es un orgullo portarlo y, aunque ha habido innovaciones y cambios, el mayor gusto es la satisfacción de saber que es mundialmente reconocido y que en su trabajo se refleja orgullo, tradición y cultura.